Ethik-Werkstatt - Volltexte im HTML-Format - kostenlos

-->Übersicht -->Alphabetische Liste aller Texte -->Info zu dieser Website -->Lexikon -->Startseite

Die Verfassungstheorie von Buchanan und Tullock

Inhalt:

Einleitung

Die Voraussetzung bestehender Eigentumsrechte

"Externe Kosten privater Verfügung"

Ungewissheit über die langfristige eigene Lage

Kritik an der Annahme der

Ungewissheit über die langfristige eigene Lage

"Externe Kosten kollektiver

Entscheidungen"

"Entscheidungskosten"

Das Kostenkalkül eines rationalen Individuums bei der

Verfassungsentscheidung

Die Schlussfolgerungen von Buchanan und Tullock

Kritik an der Argumentation von Buchanan und Tullock

***

Textanfang

Ein Beispiel für die moderne Vertragstheorie ist die Arbeit "The Calculus of

Consent" (was man etwa mit: "Das Kalkül der Zustimmung" übersetzen könnte), die

von den beiden US-amerikanischen Ökonomen James Buchanan (Nobelpreisträger) und Gordon Tullock

stammt. (Alle Seitenangaben beziehen sich auf die amerikanische Ausgabe Ann

Arbor 1962. Eigene Übersetzungen.)

Die Arbeit trägt den Untertitel "Logical Foundations of Constitutional Democracy

(Logische Grundlagen der konstitutionellen

Demokratie)" und macht damit die Absicht der Autoren deutlich, "eine Erklärung

(zu liefern) für das Entstehen einer politischen Verfassung aus dem

Diskussionsprozess freier Individuen, die versuchen, in ihrem eigenen

langfristigen Interesse allgemein anerkennbare Entscheidungsregeln zu

formulieren". (S. 7)

Dabei sind Buchanan/Tullock der Meinung, dass sich aus einem solchen

Einigungsprozess eine politische Ordnung ergeben würde, die weitgehend den

bestehenden demokratischen Verfassungsstaaten entspricht, mit bestimmten

Bereichen, die privater Verfügung vorbehalten bleiben, mit Bereichen, in die gar

nicht oder nur mit qualifizierten Mehrheiten eingegriffen werden kann, neben

Bereichen, über die durch einfache Mehrheiten entschieden werden kann, mit

parlamentarischen Vertretungskörperschaften, einem Zwei-Kammer-System der

Legislative usw.

Dabei machen die Autoren keinen Hehl aus ihrem Bedenken gegenüber dem einfachen

Mehrheitsprinzip, und sie sind z. B. der Meinung, dass in den USA der Staat

bereits zu weit in die privaten Eigentumsrechte der Bürger eingreift.

Voraussetzung bestehender

Eigentumsrechte

Wie begründen die Autoren ihre politisch im rechts-liberalen Spektrum

angesiedelten politischen Zielvorstellungen?

Analog der Vertragstheorie, die sie

allerdings nicht ausdrücklich erwähnen, ist ihre generelle Antwort:

eine

derartige politische Verfassung lässt sich rechtfertigen, insofern sie das

Ergebnis einer Übereinkunft freier und rational ihre Interessen verfolgender

Individuen ist.

Im Unterschied zur traditionellen Vertragstheorie nehmen sie als

Ausgangssituation der Übereinkunft jedoch keinen Naturzustand an, sondern gehen

bereits von einem elementaren Rechtszustand aus, in dem die "anfängliche Bestimmung

von Persönlichkeits- und Eigentumsrechten und die Durchsetzung von Sanktionen

gegen eine Verletzung dieser Rechte" (S. 46) bereits gegeben ist.

Sie schreiben: "Offensichtlich wird es zum Vorteil jedes Individuums in der

Gruppe sein, diesen minimalen Grad von Kollektivierung zu unterstützen und es

ist schwierig, die Probleme der Verfassungsentscheidung des Individuums auch nur

zu diskutieren, bevor nicht der Bereich individueller Verfügungsmacht über

menschliche und nicht menschliche Ressourcen bestimmt ist." (S. 47).

Ähnlich wie bei Locke ist der Ausgangspunkt der vertraglichen Übereinkunft also

eine Gruppe von Eigentümern, wobei die Verteilung der vorhandenen

Ressourcen auf die Individuen nicht weiter problematisiert wird: "Für unsere

Zwecke bietet jede Abgrenzung von Eigentum, die unterscheidbare individuelle

oder gruppenbezogene Anteile beinhaltet, eine geeignete Grundlage." (S. 345, Fußn. 3)

"Externe Kosten privater

Verfügung"

Buchanan/Tullock sind nun der Meinung, dass es für jedes Mitglied einer solchen

reinen Eigentümergesellschaft vorteilhaft ist, bestimmte Bereiche nicht dem

autonomen Handeln der Eigentümer bzw. ihrer freiwilligen Kooperation zu

überlassen, sondern durch kollektive Entscheidung zu regeln. Je nach Gegenstandsbereich

sind dabei unterschiedliche

Entscheidungsregeln anzuwenden.

Der Grund für eine derartige Übereinkunft hinsichtlich einer kollektiven

politischen Regelung liegt in dem, was Buchanan/Tullock "externe Kosten

privater Verfügung" nennen. Damit sind diejenigen Nachteile gemeint, die einem

Eigentümern durch das autonome Handeln anderer Privateigentümer entstehen, über das er

keine Kontrolle hat.

Beispiele für "externe Kosten privater Verfügung" wären die

Beeinträchtigung durch den Rauch eines fremden Schornsteins oder die entgangenen

Vorteile einer gemeinschaftlichen Feuerwehr.

Hier ergeben sich nach Meinung von Buchanan/Tullock für jedes Individuum Vorteile

einer kollektiven Regelung gegenüber einer Autonomie der Privateigentümer.

Die Frage ist, wie es in diesen Fällen zu einer

Übereinkunft aller Individuen kommen kann. So wird ein Eigentümer mit stark

rauchenden Schornsteinen kein Interesse an einer politischen Gesetzgebung auf

dem Gebiet der Luftverschmutzung haben.

Ungewissheit über die langfristige eigene Lage

Buchanan/Tullock lösen das Problem des Zustandekommens einer Übereinkunft

trotz im Einzelfall widerstreitender individueller Interessen dadurch, dass sie scharf

zwischen der Ebene von Entscheidungen über konkrete Einzelfälle und der

Ebene der Verfassungsentscheidungen über Entscheidungsregeln unterscheiden.

Dabei gehen Sie davon aus, dass die Individuen in der verfassungsgebenden

Situation in Ungewissheit darüber sind, welche sozialen Positionen sie selbst

bzw. ihre Nachkommen später einmal einnehmen werden und ob sie persönlich deshalb

eher Nachteile oder Vorteile durch eine bestimmte Entscheidungsregel haben

werden.

"Die Verfassungsentscheidung für eine Entscheidungsregel wird unabhängig von

irgend einer besonderen Einzelentscheidung getroffen ... und basiert ... auf

einer langfristigen Perspektive, die viele verschiedene Zeitabschnitte und viele

verschiedene kollektive Handlungen" (S. 95) umfasst. D. h. dass z. B. bei der

Verfassungsentscheidung über die zu wählende Entscheidungsregel auf dem Gebiet

der Luftverschmutzung noch niemand sicher sein kann, ob er oder seine Nachkommen

häufiger zu den Verursachern oder zu den Opfern einer Luftverschmutzung gehören

werden. "Auf der Ebene der Verfassung ist ein identifizierbares Eigeninteresse aufgrund

äußerer Merkmale nicht vorzufinden. Das Eigeninteresse des individuellen

Teilnehmers auf dieser Ebene bringt ihn dazu, die Position eines

'repräsentativen' oder nach dem Zufallsprinzip ausgewählten Individuums

einzunehmend. Deshalb dürfte er - aus Eigeninteresse - zu einem solchen Handeln

neigen, als ob er das beste System von Entscheidungsregeln für die soziale Gruppe

auswählt. Hier können das völlig egoistische Individuum und das völlig

altruistische Individuum in ihrem Verhalten ununterscheidbar werden." (S. 96)

Buchanan/Tullock gehen also - ähnlich wie Rawls - davon aus, dass bei der Wahl der

Entscheidungsregeln die gezielte Verfolgung von Partikularinteressen aufgrund von

Ungewissheit über die eigene zukünftige Lager (bzw. der Lage der eigenen

Nachkommen) praktisch ausgeschlossen ist. Damit wäre jedoch auch die gezielte

Ausnutzung von Verhandlungsmacht auf der Ebene der Beschlussfassung über

die Verfassung

ausgeschlossen und ein wichtiger Einwand gegen den vertragstheoretischen Ansatz

wäre damit ausgeräumt.

Kritik an der Annahme der

Ungewissheit über die langfristige eigene Lage

Allerdings erscheint die Annahme der völligen Ungewissheit

der verfassunggebenden Individuen in Bezug auf ihre spätere

Interessenlage als wenig realistisch. Niemand wird sich zum Beispiel über sein Geschlecht, seine

Sprachzugehörigkeit oder seine Hautfarbe im Unklaren sein. Deshalb kann jeder

bei der Beschlussfassung über die Entscheidungsregeln der Verfassung

gezielten Einfluss nehmen, um seine geschlechts-, sprach- oder

ethnospezifischen Interessen durchzusetzen.

Hinzukommt der Umstand, dass Buchanan/Tullock bereits von einer bestimmten

Verteilung des Eigentums auf die Individuen ausgehen, so dass die für moderne

Gesellschaften zentralen Besitzinteressen bereits auf der Verfassungsebene voll

eingebracht werden können.

Wenn dem jedoch so ist, wenn also die Annahme einer

Brechung des Eigeninteresses durch Ungewissheit faktisch nicht erfüllt ist, dann

läuft die Forderung, dass Verfassungsentscheidungen und Verfassungsänderungen

einstimmig vorgenommen werden, auf ein Vetorecht derjenigen hinaus, für die die

Beibehaltung des gesellschaftlichen Status Quo am vorteilhaftesten ist,

denn diese werden keine Änderungen zulassen.

Damit wird aus der schön klingenden Formel von der "freien Zustimmung aller"

unversehens das Vetorecht jedes Einzelnen. Denn bei fehlender Zustimmung eines einzigen Individuums bleibt verfassungsmäßig alles

unverändert.

Im Extremfall bleibt es also beim Ausgangspunkt der reinen Eigentümergesellschaft,

wo die Aufgabe des

Staates nur in der Garantierung der Persönlichkeits- und Eigentumsrechte besteht.

Allerdings könnte man das Postulat der Ungewissheit der Verfassungsgeber über

ihre spätere individuelle Lage auch normativ auffassen, also nicht als eine

Aussage über tatsächliche Zustände, sondern als eine zu realisierende

Forderung. In diesem Sinne ist z. B. unter Berufung auf Buchanan/Tullock

vorgeschlagen worden, verfassungsändernde Beschlüsse erst mit einer zeitlichen

Verzögerung von mehreren Jahren in Kraft treten zu lassen, um es den gerade

regierenden Mehrheiten zu erschweren, durch Verfassungsänderungen die Machtfülle

der von ihnen besetzten Exekutive zu verstärken und so selber in den Genuss

der eigenen Verfassungsänderungen zu gelangen. Durch das verzögerte

In-Kraft-treten von Verfassungsänderungen würde eine eigeninteressierte

Umgestaltung der Verfassung sicherlich erschwert. Allerdings kann eine

Verfassungsänderung auch dringend sein, so dass eine derartige Regelung auch

nachteilig sein kann. Im Folgenden soll jedoch einmal vorausgesetzt werden,

dass das Wirksam werden von Partikularinteressen auf der Ebene der Gestaltung

der Verfassung tatsächlich verhindert werden kann und dass die Individuen im

Sinne eines repräsentativen Individuums die kollektiv beste

Entscheidungsregel für die Verfassung wählen.

"Externe Kosten kollektiver Entscheidungen"

Buchanan/Tullock unterscheiden die Entscheidungsregeln danach, wie groß der Prozentsatz derjenigen Individuen ist, die jeweils zustimmen müssen, um einen kollektiv verbindlichen Beschluss zu fassen. Denkbar wären z. B. Regeln, dass mehr als 50% (Regel der absoluten Mehrheit), mehr als 66% (Regel der Zwei-Drittel-Mehrheit) oder 100% (Einstimmigkeits- oder Veto-Regel) der Abstimmungsberechtigten einen kollektiv verbindlichen Beschluss fassen können.

Bei der Wahl der für einen bestimmten Bereich besten Entscheidungsregel muss

ein rationales Individuen nach Buchanan/Tullock zwei Arten von Kosten

berücksichtigen:

Zum einen muss es die "externen Kosten kollektiver Entscheidungen"

berücksichtigen, die

dadurch entstehen, dass später Entscheidungen gegen den

Willen und zum Nachteil des betreffenden Individuums gefällt werden.

Buchanan/Tullock sind der Meinung, dass diese "externen Kosten der kollektiven

Entscheidung" umso niedriger sind, je höher der für das Zustandekommen eines

Beschlusses erforderliche Stimmenanteil ist. Die externen Kosten

kollektiver Entscheidungen gehen gegen Null, wenn Einstimmigkeit, also 100% der Stimmen gefordert wird.

Denn dann kann ein Individuum jede kollektive

Entscheidung verhindern, die ihm Nachteile bringen würde.

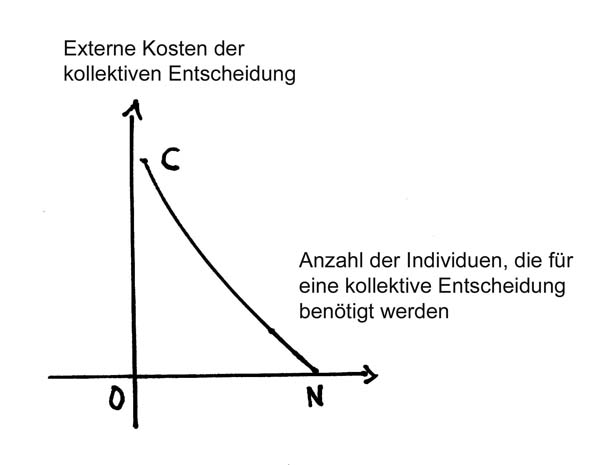

Wenn man den Zusammenhang zwischen den zu erwartenden externen Kosten der

kollektiven Entscheidung und der Anzahl der für eine kollektive Entscheidung

erforderlichen Stimmen als Funktion in einem Koordinatenkreuz abbildet,

ergibt sich die folgende Kurve:

Abbildung 1

Buchanan/Tullock sind deshalb der Meinung, dass unter dem Gesichtspunkt der "externen Effekte kollektiver Entscheidungen" die Einstimmigkeitsregel ideal wäre.

"Entscheidungskosten"

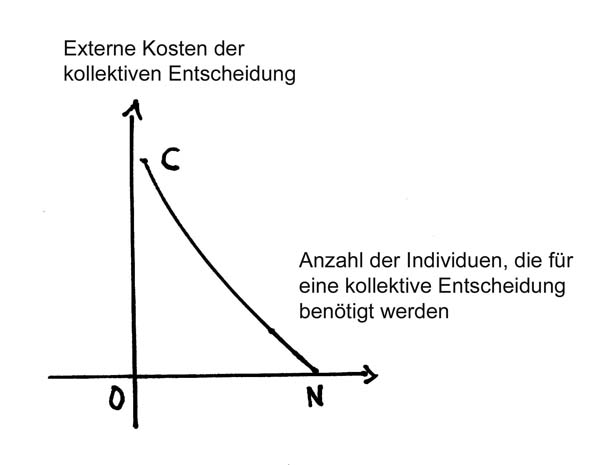

Allerdings muss das rationale Individuum bei Verfassungsentscheidungen über

Entscheidungsregeln noch eine andere Art von Kosten berücksichtigen, nämlich die "Entscheidungskosten" (decision costs). Damit meinen

Buchanan/Tullock diejenigen Kosten, die notwendigerweise mit

der Organisierung der kollektiven Entscheidung und dem Zu-Stande-bringen des

erforderlichen Stimmenanteils verbunden sind.

Buchanan/Tullock nehmen an, dass diese Entscheidungskosten mit

steigendem Anteil der erforderlichen Stimmen aus organisationstechnischen

Gründen ebenfalls ansteigen.

Wenn annähernde oder vollständige Einstimmigkeit erforderlich ist, werden die

Entscheidungskosten sogar dramatisch ansteigen, da die einzelnen Individuen

erfolgreich versuchen können, sich ihre erforderliche Zustimmung teuer bezahlen

zu lassen.

Abbildung 2

Das Kostenkalkül eines rationalen Individuums bei

der Wahl der Entscheidungsregeln der Verfassung

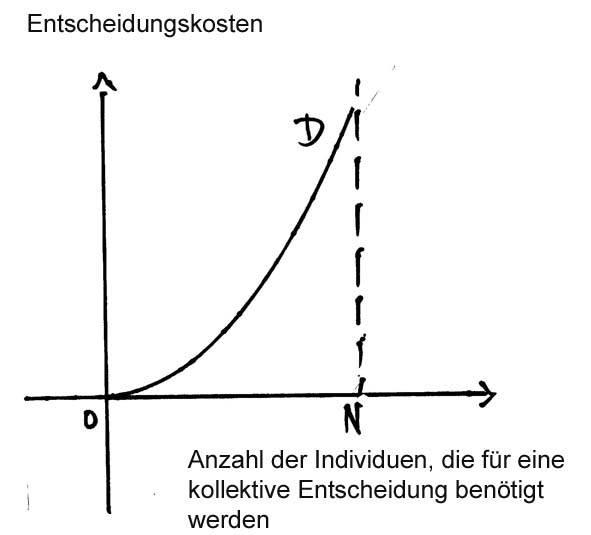

Beide Kostenverläufe lassen sich grafisch darstellen, wenn man in

einem Diagramm auf der senkrechten Achse die Größe der Kosten und auf der

waagerechten Achse den erforderlichen Stimmenanteil abträgt.

Da das rationale Individuum diejenige Entscheidungsregel wählt, bei der

die Summe beider Kostenarten am kleinsten ist, muss es beide Kurven addieren und

diejenige Entscheidungsregel wählen, bei der die entstehende Kurve ihr Minimum

hat. In der Abbildung 3 ist das der Punkt K.

Abbildung 3

Voraussetzung dafür ist jedoch, dass diese Kosten niedriger liegen als die externen Kosten, die zu erwarten wären, wenn dieser Bereich der privaten Verfügung überlassen bliebe.

Die Schlussfolgerungen von Buchanan/Tullock

Die Schlussfolgerungen, die Buchanan/Tullock aus dieser "ökonomischen

Verfassungstheorie" ziehen, sind von erheblicher politischer Brisanz.

Zum einen macht ihrer Ansicht nach die Analyse deutlich, dass die Mehrheitsregel

keine Sonderstellung als Entscheidungsregel besitzt (S. 81). Sie ist - so wie alle

anderen Regeln - eine Abweichung von der eigentlich idealen Regel der Einstimmigkeit,

die nur

deshalb erforderlich ist, weil die Kosten, die mit der Organisierung einer

Entscheidung verbunden sind, hier niedriger liegen als bei der Regel der

Einstimmigkeit: "Die anderen möglichen Entscheidungsregeln werden als Abweichungen von der

Einstimmigkeitsregel eingeführt. Diese Varianten werden rational gewählt, nicht

weil sie 'bessere' kollektive Entscheidungen hervorbringen (das tun sie

nicht), sondern eher, weil im Endeffekt das bloße Gewicht der Kosten, die mit

dem Zustandekommen einstimmiger Entscheidungen verbunden sind, eine gewisse

Abweichung von der 'idealen' Regel diktiert." (S. 96)

Diese Abwertung der Mehrheitsregel zu Gunsten der

Einstimmigkeitsregel erscheint auf den ersten Blick plausibel, denn

bei Anwendung der Mehrheitsregel ist das Risiko relativ groß, dass Beschlüsse

gegen den eigenen Willen getroffen werden, während diese Gefahr bei Anwendung der

Einstimmigkeitsregel ausgeschlossen ist.

Kritik an der Argumentation von Buchanan/Tullock

Bei dieser Argumentation bleibt jedoch völlig

unberücksichtigt, dass u. U. für ein Individuum vorteilhafte Beschlüsse deshalb

nicht zustande kommen, weil die von der Entscheidungsregel geforderte Stimmenzahl nicht erreicht wird.

Diese Gefahr ist am größten bei Anwendung der Einstimmigkeitsregel. Wenn die

Regel der Einstimmigkeit mit einer Status-Quo-KLausel verbunden wird ("Wenn die erforderliche Stimmenzahl

nicht erreicht wird, bleibt normativ alles, wie es ist") handelt es sich genau

genommen um eine Veto-Regel gegen jegliche Veränderung des Status.

Dagegen

ist die Gefahr eines entgangenen Nutzens, weil keine absolute Mehrheit der

Stimmen zusammen kam, vergleichsweise gering.

Im Rahmen der von Buchanan/Tullock gemachten Annahmen kann man auch zu einem

ganz anderen Schluss kommen:

Ein

rationales Individuum, das im Ungewissen

darüber ist, auf welcher Seite es bei späteren Einzelentscheidungen einmal

stehen wird, wählt als Entscheidungsregel das Mehrheitsprinzip, denn damit maximiert es die

Wahrscheinlichkeit, sowohl bei den zu Stande gekommenen Entscheidungen als auch

bei den nicht zu Stande gekommenen Entscheidungen auf der Seite der Gewinner zu

stehen.

Dass die von Buchanan/Tullock vertretene Variante der Vertragstheorie auf eine

extreme Bevorzugung des Status Quo hinsichtlich der Besitzverhältnisse

hinausläuft, wird auch an einer anderen Schlussfolgerungen deutlich. Sie meinen

nämlich, dass das rationale Individuum bei Entscheidungen über Persönlichkeits-

und Eigentumsrechte den erforderlichen Stimmenanteil besonders hoch ansetze, denn hier seien die möglichen "externen Kosten kollektiver

Entscheidungen" besonders hoch, während die Entscheidungskosten weniger ins

Gewicht fallen.

Dabei scheint es Buchanan/Tullock gar nicht in den Blick zu kommen, dass bei

einer sehr ungleichen Vermögensverteilung das "repräsentative" Individuum auch

ein sehr starkes und rationales Interesse an kollektiven Eingriffen in diese

Vermögensverteilung haben könnte. Auch hier führt ihr "calculus of consent"

in die Irre, weil die Autoren die Kosten einer Beibehaltung des Status Quo überhaupt

nicht berücksichtigen.

Die Zusammenfassung der Persönlichkeitsrechte und der Eigentumsrechte in

einer Kategorie, wie sie von Buchanan/Tullock vorgenommen wird, verhindert

notwendige Differenzierungen. Das Recht auf freie Meinungsäußerung ist nicht zu

vergleichen mit dem Eigentumsrecht an irgendeiner Sache:

Wenn die freie Meinungsäußerung und Argumentation unterdrückt wird, liegt das

Problem nicht in den damit für mich verbundenen Nachteilen oder Kosten, sondern

in dem viel grundsätzlicheren Problem, dass damit jegliche

Wahrheitsfindung - einschließlich der Kostenbestimmung von Entscheidungsregeln -

verhindert wird.

Hier zeigen sich die methodischen Grenzen einer "ökonomischen" normativen

Verfassungstheorie.

Literatur:

Buchanan, James / Tullock, Gordon: The Calculus of Consent. Logical Foundations of Constitutional Democracy. Ann Arbor 1969 (1.Aufl. 1962)

Siehe auch

die folgenden thematisch verwandten Texte in der Ethik-Werkstatt:

Einzelinteresse

und Gesamtinteresse

***

zum Anfang

Alphabetische Liste aller Texte

Übersicht

Ethik-Werkstatt: Ende der Seite "Die Verfassungstheorie von Buchanan und Tullock"

Letzte Bearbeitung 08.05.2008 / Eberhard Wesche

Wer diese Website interessant findet, den bitte ich, auch Freunde, Kollegen und Bekannte auf die "Ethik-Werkstatt" hinzuweisen.